スペインかぜ(スペインインフルエンザ)1回目の流行期の和歌山県上富田町の様子を熊野田辺の地方新聞『牟婁新報』の記事を引き写してご紹介します。

不二出版の『牟婁新報〔復刻版〕』第29巻より。読みやすくするため、旧漢字・旧かな遣いは当用漢字・現代かな遣いに変更するなど表記を改めました。

朝来村(現・上富田町朝来)の状況

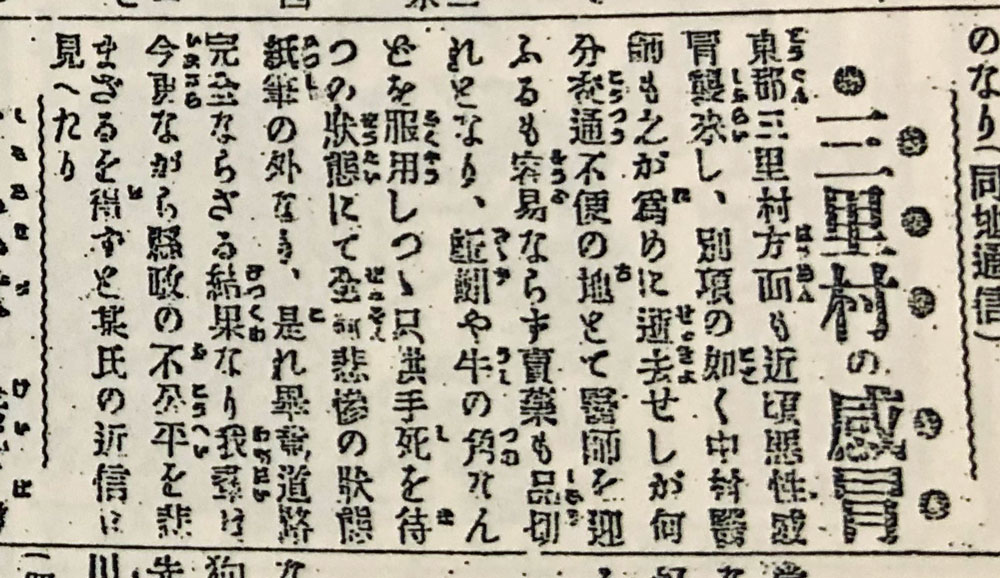

朝来方面の感冒

本郡朝来村から富田方面一帯は今なお悪性感冒にて、どの家でも1度や2度襲撃を受けぬはないとの事なり。どうか虎薬でものんで、ジーッと温もって、その上治り口に油断せぬよう御注意申します。

大正7年(1918年)12月7日付『牟婁新報』

生馬村(現・上富田町生馬)、朝来村(現・上富田町朝来)の状況

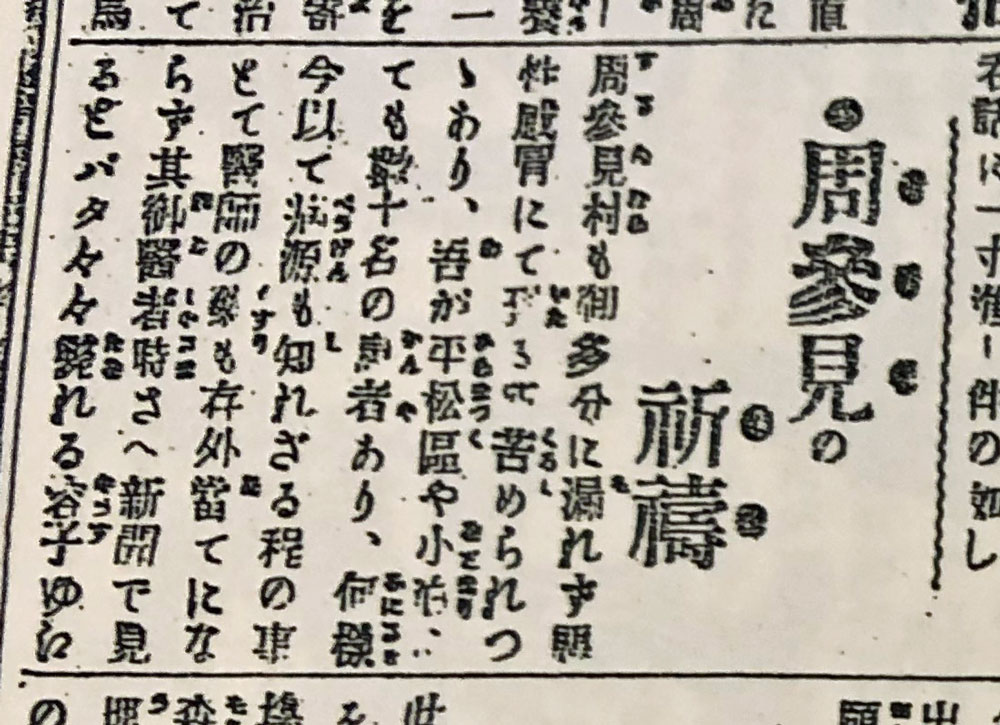

その後の感冒 いまだ盛んな所もある

▲生馬

各戸に病者あれども発病4、5日で平癒す。▲朝来

大正7年(1918年)12月13日付『牟婁新報』

200名の患者あり。

朝来村(現・和歌山県西牟婁郡上富田町朝来):紀伊続風土記(現代語訳)

田辺荘の新庄村からは戌の方(※北西微南※)1里5町の距離。熊野大辺路街道である。朝来は旦来と同じく古くはアサコと正しく唱えたのであろう。

生馬村(現・和歌山県西牟婁郡上富田町生馬):紀伊続風土記(現代語訳)

朝来村の東南2町半にあって、岩田川に添う。小名が3つある。川を隔てて南にあるのを山王といい、東南14町にあるのを生馬谷という。生馬谷は深くてだいたい荘の巽を尽くす。