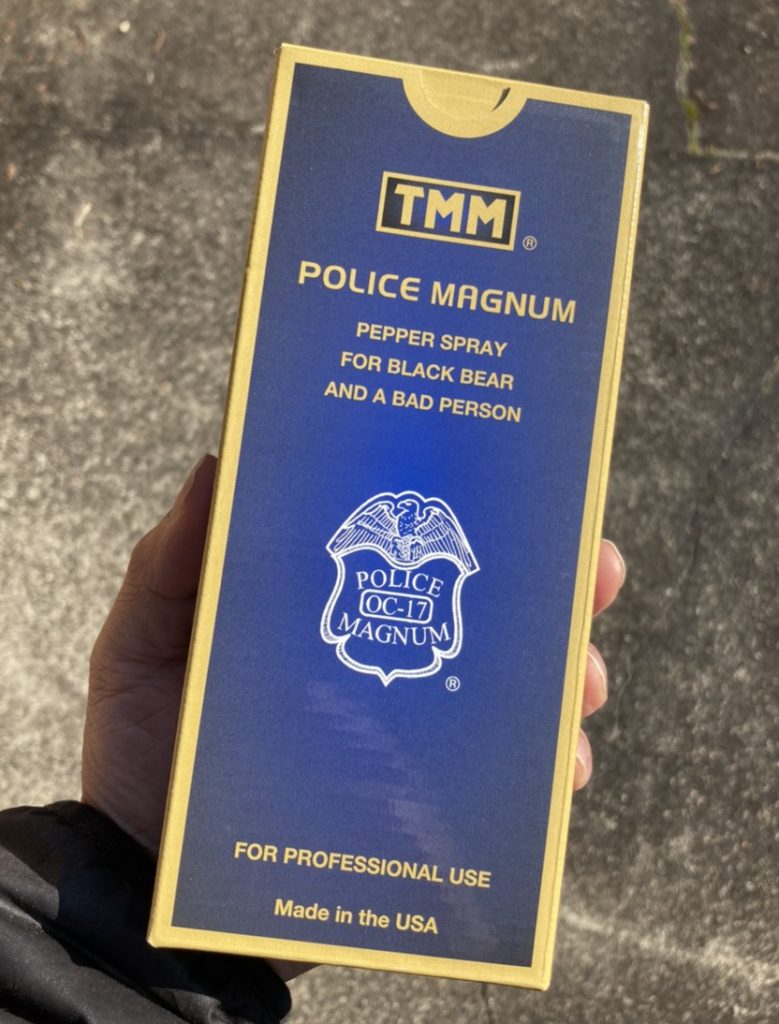

「POLICE MAGNUM(ポリスマグナム)」をもうひとつ購入しました。熊撃退スプレー。

やっぱり予備があったほうが心強いです。

リンク

※本ページは広告による収益を得ています。

「POLICE MAGNUM(ポリスマグナム)」をもうひとつ購入しました。熊撃退スプレー。

やっぱり予備があったほうが心強いです。

「POLICE MAGNUM(ポリスマグナム)」を購入しました。

以前購入して山で携帯していたのは強力すぎるので、対ツキノワグマ用にこちらを。これなら熊撃退だけにでなく対悪人にも使用できます。

今回購入した中型は噴射回数0.5秒×4〜5回(連続2〜2.5秒)なので、予備にもう1個あったほうがよいかな?

大型だと噴射回数1秒×約8回(連続約8秒)。

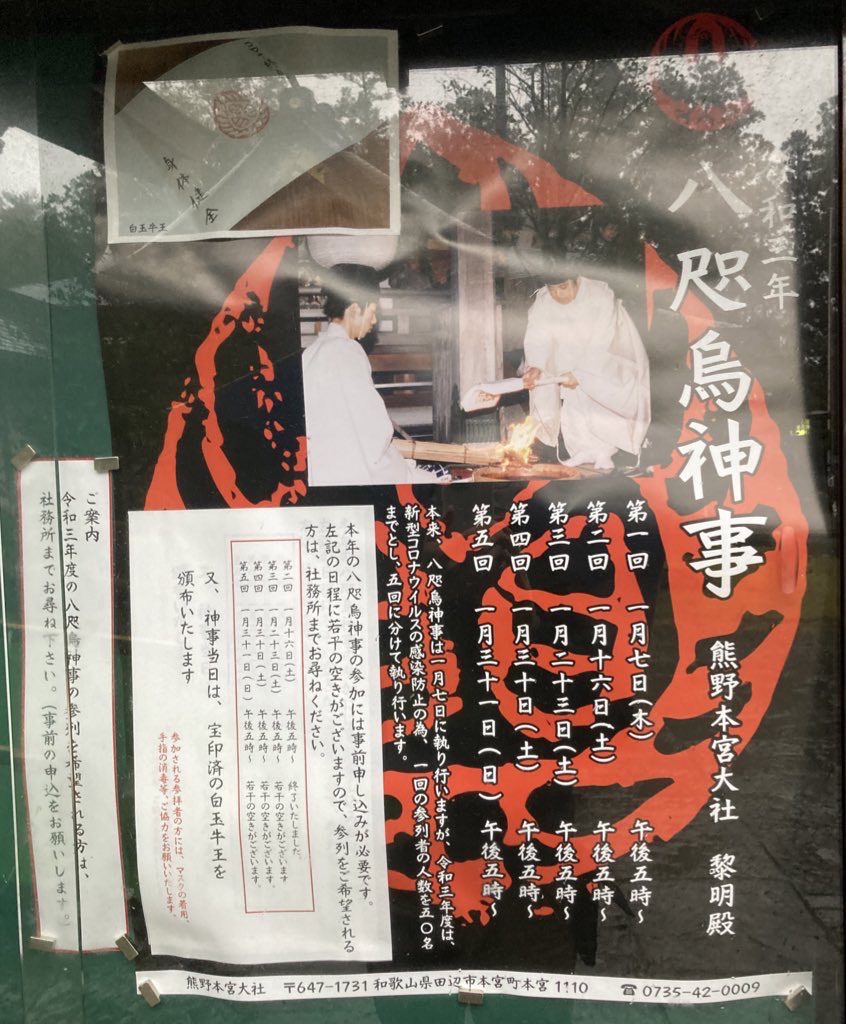

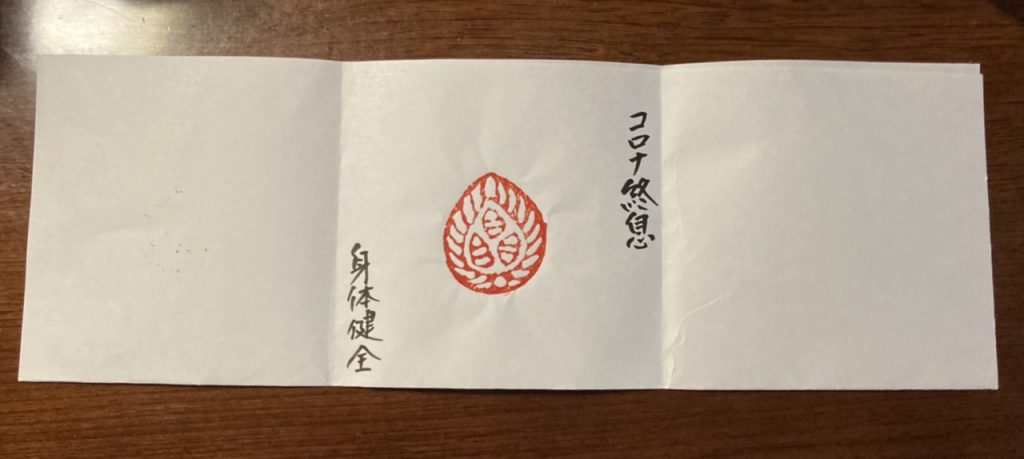

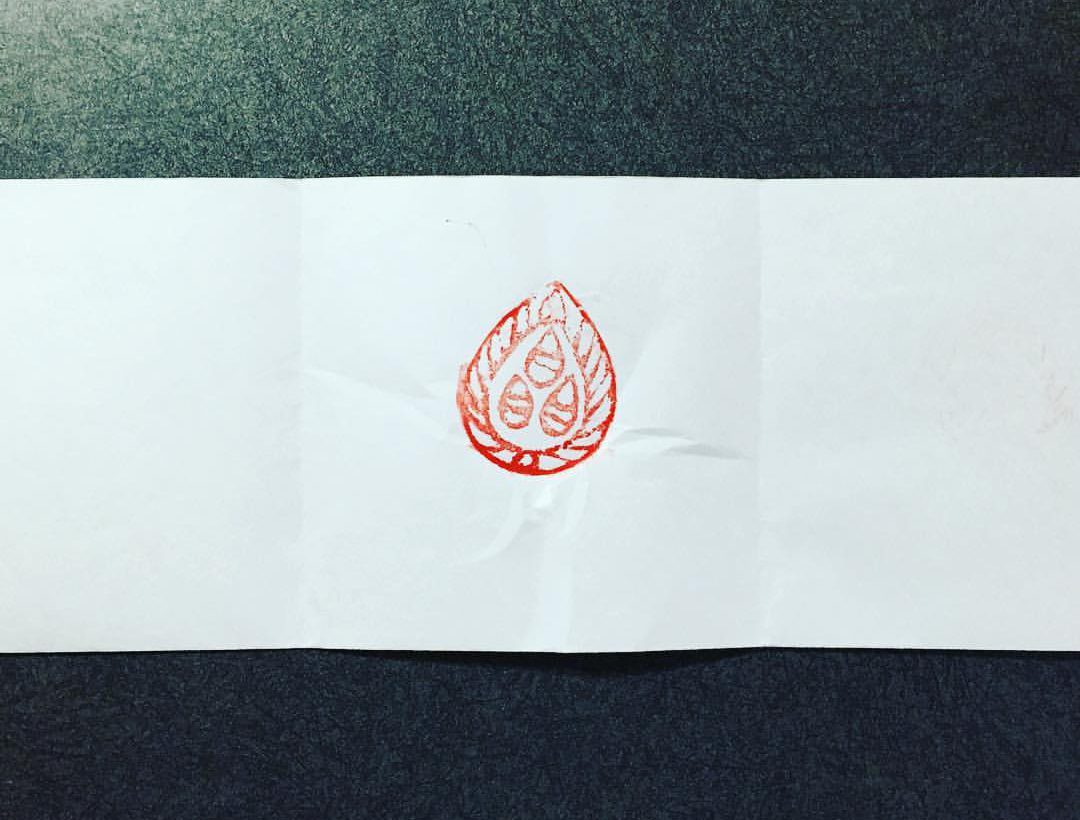

昨日、熊野本宮大社の八咫烏神事に参列しました。上の写真は神事後に授与された「白玉牛王(しらたまごおう)」。

例年、八咫烏神事は1月7日に斎行され、300人ほどが参列しますが、本年は新型コロナウィルス感染拡大防止のため事前予約制で5回に分けて少人数で斎行されています。私が参列したのは第3回。

八咫烏神事は、烏文字でデザインされ「お烏様」とも呼ばれる熊野牛王神符を松明の火によって清め、年頭に松の木から作った宝印(寺社で用いる印鑑)を拝殿の御柱に押し初めする神事。

神事後、参列者には宝印の押印のみの特別な牛王神符「白玉牛王」が授与されます。

今回授与された白玉牛王は例年のものとは異なります。下の写真が通常の白玉牛王。

第4回、第5回の八咫烏神事は1月30日と31日に斎行されます。まだ若干の空きがありますので、参列をご希望で、まだ申込をされていない方は熊野本宮大社までお問い合わせください。