南方熊楠顕彰館所蔵

明日6月1日は南方熊楠が昭和天皇にご進講(天皇や貴人の前で学問の講義をすること)を行なった日。

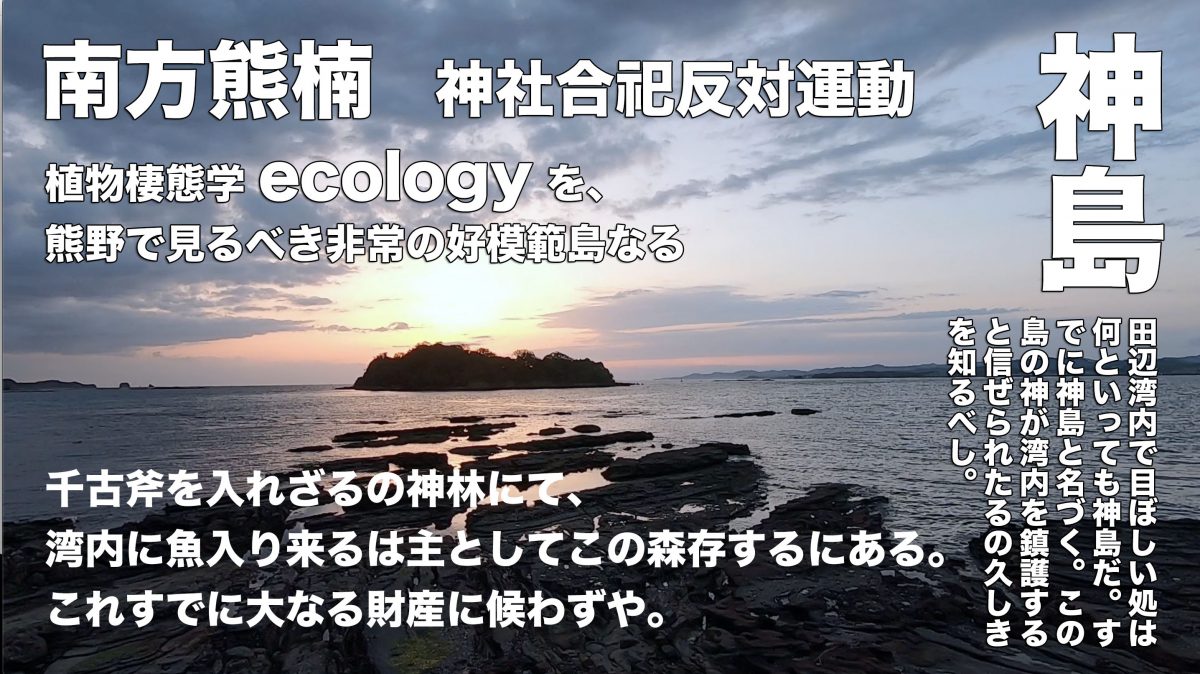

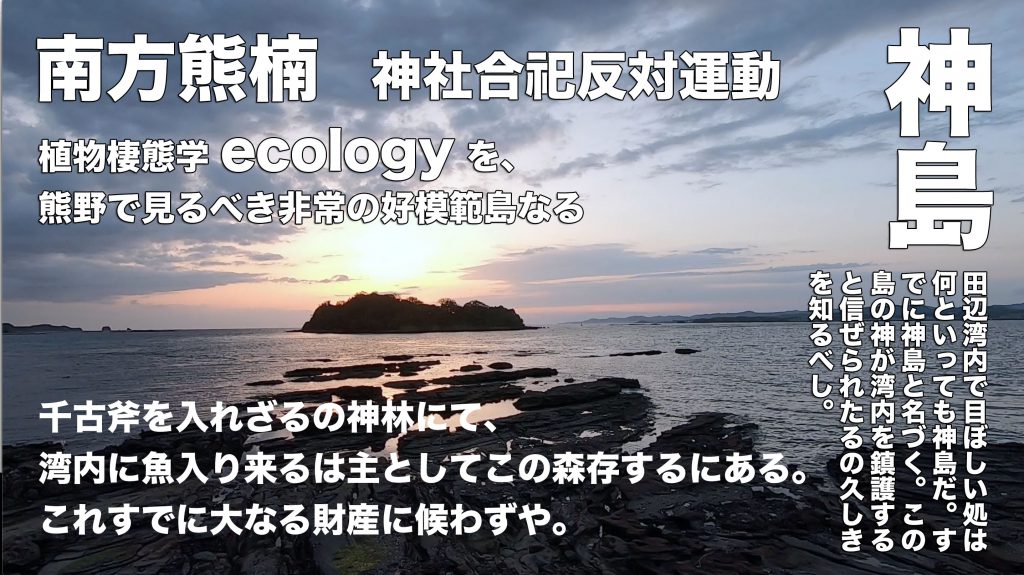

今から90年前の昭和4年(1929年)6月1日に熊楠は神島(かしま)で昭和天皇に拝謁し、その後、御召艦長門に移動して生物学のご進講をしました。

変形菌学者でもあった若き昭和天皇が日本における変形菌研究の先駆者である熊楠から講義を受けることを望まれて実現した二人の出会いでした。

このとき熊楠が数え年で63歳、昭和天皇が29歳。これが二人の最初で最後の出会いとなりました。

この田辺での熊楠のご進講の7日後の6月8日には神戸で、熊楠の変形菌研究の弟子である小畔四郎(こあぜ しろう)も昭和天皇にご進講を行いました。

熊楠と昭和天皇の出会いは1度きりでしたが、弟子の小畔四郎は時折皇居に参上して昭和天皇のお話し相手をつとめるほどの関係になりました。

熊楠が小畔四郎に出会ったのは明治35年(1902)1月15日、那智の滝のもとでのこと。熊楠が数えで36歳、小畔28歳。小畔は熊楠の変形菌研究の重要な協力者となり、資金面での支援も行う後援者ともなりました。

小畔四郎との出会いは熊楠にとってとても大きなものでしたが、小畔四郎にとってもとても大きなものでした。それまで変形菌のことなど知らなかった小畔が熊楠の指導を受けて熊楠の変形菌研究の第一の高弟となり、熊楠一門を代表して変形菌標本を昭和天皇に献上し、ご進講も行い、昭和天皇のお話し相手になるほどになりました。熊楠との出会いが小畔の人生を大きく変えたのです。

熊楠との出会いは1度きりでしたが、昭和天皇は小畔四郎を通じて熊楠とのつながりを感じられていたのかもしれません。

熊楠はご進講から12年後、神島が国の天然記念物指定から5年後の昭和16年(1941)12月29日に数えで75歳(満74歳)で亡くなりました。日本軍の真珠湾攻撃(12月8日)から3週間後のことです。

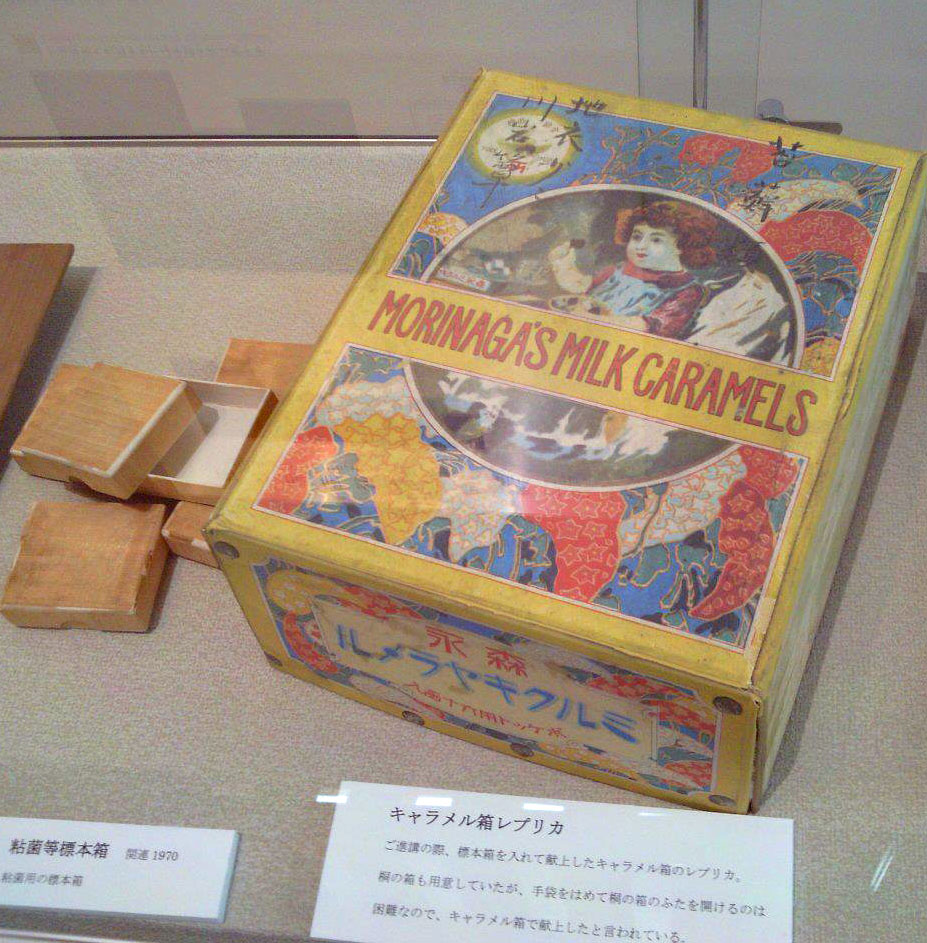

戦後間もなく、大蔵大臣で民俗学者でもあった渋沢敬三は昭和天皇から熊楠の逸話めいたものを聞かされた。1929年の田辺での進講の時の話で「南方には面白いことがあったよ。長門(注、御召艦)に来た折、珍しい田辺付近産の動植物の標本を献上されたがね。普通献上というと桐の箱か何かに入れて来るのだが、南方はキャラメルのボール箱に入れて来てね。それでいいじゃないか」というものだった。

没後の顕彰 | 南方熊楠顕彰館(南方熊楠邸)– Minakata Kumagusu Archives

雨にけふる神島を見て紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ

南方熊楠記念館の敷地に建てられた歌碑に刻まれた昭和天皇の御製。

昭和37年(1962)5月、昭和天皇は南紀行幸した折に白浜の宿から神島を眺め、33年前に出会った熊楠を追憶し、その翌年の正月にこの歌を発表しました。

雨に煙る神島を見て紀伊の国が生んだ南方熊楠を思う。

昭和天皇が熊楠に敬意を覚えておられたことが伝わってくる歌です。

昭和5年(1930)に行幸1周年を記念して建立された神島の行幸記念碑に刻まれた熊楠の歌「一枝もこころして吹け沖つ風わが天皇のめでましし森ぞ」に対する時を隔てての返歌のように思えます。

(神島は国指定天然記念物。島内への立ち入りは禁止。上陸には田辺市教育委員会の許可が必要)

熊楠が昭和天皇にお迎えした神様の島「神島」についての動画をYouTubeに公開しました。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/bE0Jm57l1Kg

聖上田辺へ伊豆大島より直ちに入らせらるる御目的は、主として神島および熊楠にある由

上松蓊宛書簡、昭和四年五月十九日付『南方熊楠全集』九巻、平凡社