南方熊楠ゆかりの地紹介、第5回目は和歌山県田辺市にある南方熊楠邸。

千代田区立日比谷図書文化館にて開催される「ジャパニーズ・エコロジー 南方熊楠ゆかりの地を歩く」の写真展・ポスター展(5月22日〜6月17日)、シンポジウム(6月14日)に向けて熊楠ゆかりの地を紹介しています。

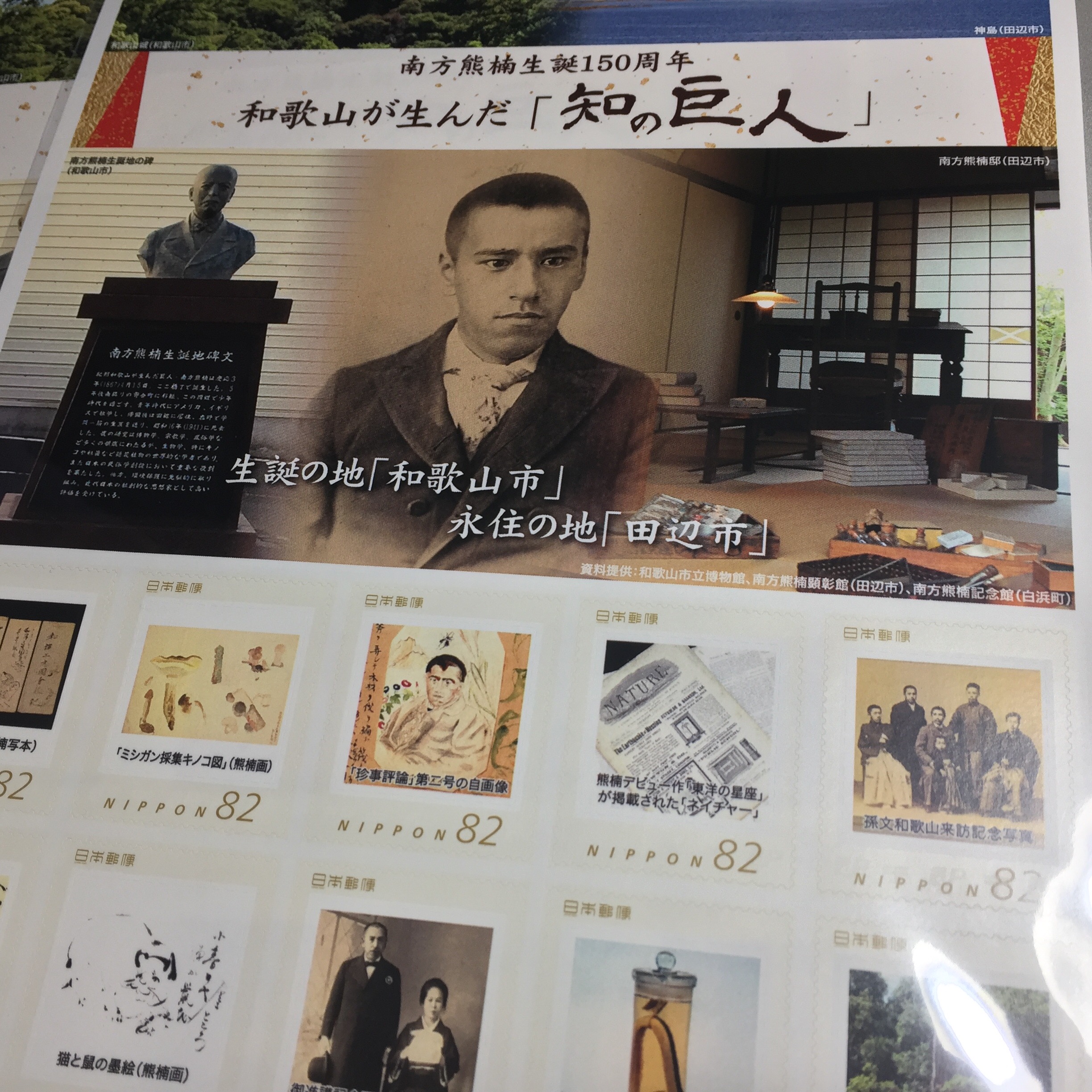

南方熊楠が二十五年を過ごし、終の住まいとした邸。熊楠邸は娘文枝の遺志で田辺市に寄贈され、現在は国の登録有形文化財。隣接して南方熊楠顕彰館があります。

庭は熊楠の研究園であり、菌類や変形菌を生やすために朽ち木が山と積まれ、落ち葉は積もるがままにされたそうです。数百種の顕花植物が生えていたといわれ、とりわけ母屋の前に生える楠は熊楠の自慢でした。

予が現住宅地に大きな樟の樹あり。その下が快晴にも薄暗いばかり枝葉繁茂しおり、炎天にも熱からず、屋根も大風に損ぜず、急雨の節書斎から本宅へ走り往くを援護する、その功抜群だ。

(「巨樹の翁の話」『南方熊楠全集2巻』平凡社、47頁)

こちらの書斎と母屋を急雨の際に行き来するのに楠が助けてくれました。

熊楠は自分の名前にある楠に特別なつながりを感じていました。熊楠の名前は、和歌山県海南市にある藤白神社の神主から授かったものです。

藤白神社はもと熊野九十九王子の1つ、藤白王子。熊野九十九王子のなかでもとくに格式が高いものとしてされた五体王子です。藤白王子には「熊野一の鳥居」と称される熊野の入口とされた大鳥居がかつてありました。

藤白神社の神主は子供の名前に、熊野の「熊」、藤白の「藤」、そして藤白神社に楠神として祀られている楠の大樹にちなんだ「楠」などのうちから1字を授けました。

なかんずく予は熊と楠の二字を楠神より授かったので、四歳で重病の時、家人に負われて父に伴われ、未明から楠神へ詣ったのをありありと今も眼前に見る。また楠の樹を見るごとに口にいうべからざる特殊の感じを発する。

(「南紀特有の人名」『南方熊楠全集3巻』平凡社、439頁)

熊楠という名前の意味するところは「熊野の楠」であり、熊楠の神社合祀反対運動はまさに熊野の楠を守る戦いでもありました。

写真展・ポスター展の写真は、CEPAジャパン代表で公益社団法人日本写真家協会(JPS)会員の川廷昌弘さんが撮影したもの。私が現地のご案内をしました。

このブログに掲載している写真は私が撮影したものです。