今日4月29日は「昭和の日」。昭和天皇の誕生日なので昭和天皇の御製歌を。

雨にけふる神島を見て紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ

昭和天皇御製

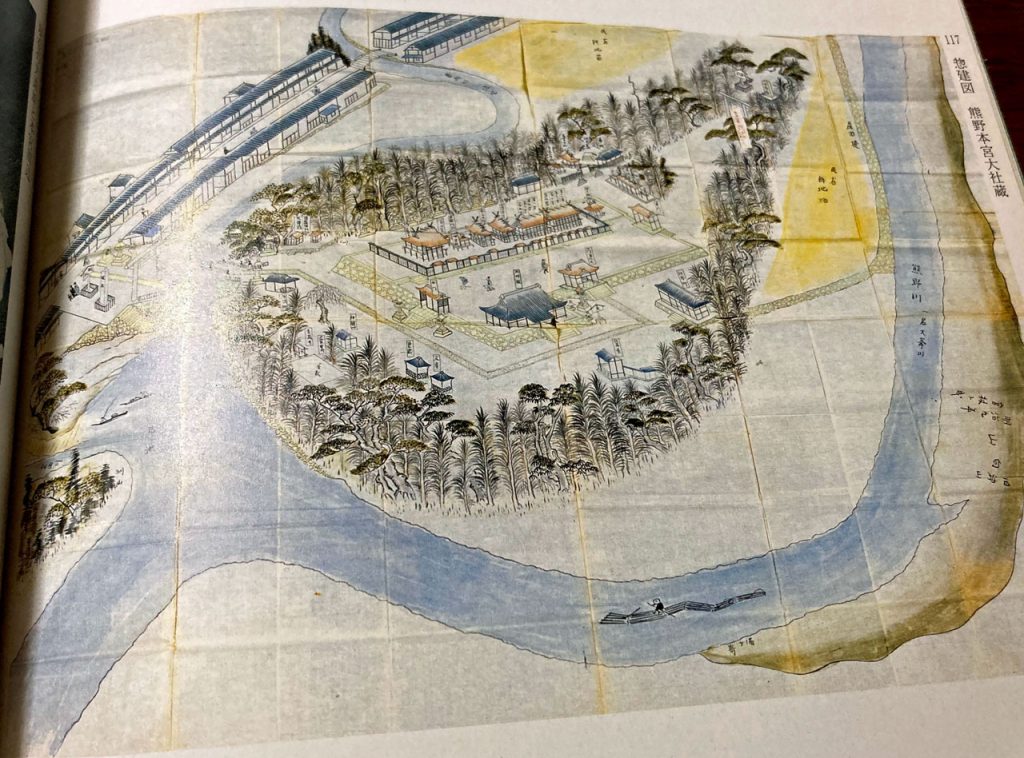

昭和37年(1962年)、昭和天皇は南紀行幸した折に白浜の宿から田辺湾に浮かぶ神島を眺め、33年前にその島で出会った南方熊楠を追憶して歌を詠じられ、翌年、昭和38年(1963年)の正月に発表されました。

変形菌学者でもあった若き昭和天皇は南方熊楠を尊敬し、天皇自らが会うことを希望し、2人の出会いは昭和4年(1929年)6月1日に実現しました。当時、熊楠は62歳、昭和天皇は28歳でした。

昭和天皇と熊楠の出会いの場である神島には翌年、昭和5年(1930年)に行幸記念碑が建てられ、そこには熊楠の歌が刻まれました。

一枝もこころして吹け沖つ風 わか天皇のめてましゝ森そ

南方熊楠

昭和天皇の御製歌はこの熊楠の歌に対する、33年の時を越えての返歌のようです。

昭和天皇は熊楠のあとを追い、戦前の日本においては熊楠と並んで変形菌採集のツートップとなりました。熊楠は昭和天皇のことを「普通の家に生まれたら立派な学者になっていただろう」と言っていたとか。