11月22日の「いい夫婦の日」に続いて、11月23日は「いい夫妻の日」だそうです。

いい夫婦、いい夫妻で私が思い浮かべるのが、香川綾・香川昇三のお二人。

香川綾は和歌山県本宮村(現・和歌山県田辺市本宮町本宮)生まれの栄養学者。日本の現代栄養学の基礎を築いた日本栄養学の母とも言える女性です。

夫の昇三も同じく栄養学者。香川夫妻は病気を防ぐ学問として栄養学の研究・普及に熱心に取り組んだ同志でした。

香川綾の人生は朝ドラのヒロインのようです。

昭和8年(1933年)に2人は家庭食養研究会を設立。

昭和12年(1941年)に女子栄養学園に改称。

昭和16年(1941年)に太平洋戦争が勃発し、昭和20年(1945年)4月23日に学園は空襲により焼失。

昭和20年7月17日に疎開先で昇三が病死。

戦時中、昇三は綾によくこのように語っていたそうです。

「こんな世の中、どちらかが1人になっても目的は一致しているのだから、生き残った者が2人の意志として仕事を続けよう」と。

香川綾物語

昭和22年(1947年)4月に香川綾は女子栄養学園を復興させました。

綾を支えたのは「生き残った者が2人の意志として仕事を続けよう」という昇三との約束でした。

香川綾は栄養学に人生を捧げました。

1949年「本邦食品のビタミンB1と脚気の研究」によって東京大学より医学博士の学位を受ける。同年香川栄養学園設立。1950年、女子栄養短大創立。1961年、女子栄養大学を創設し、学長に就任。1965年、同大学に栄養学部を創設し、管理栄養士資格の創設に貢献。1969年、大学院栄養学研究科修士課程を設置。

香川綾 – Wikipedia

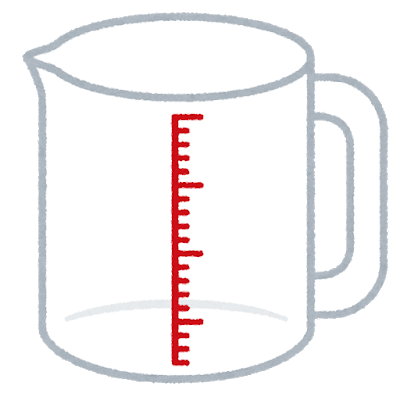

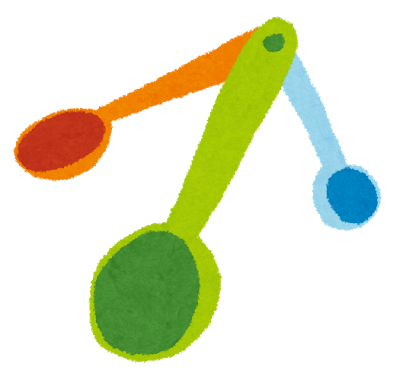

香川綾が考案したものを、いま私たちは使っています。計量カップや計量スプーン。

今ではテレビの料理番組や料理本、料理レシピサイトなどで調味料の分量を大さじ1、小さじ1、カップ2分の1などと指示しており、それに従えばを誰もが同じような味つけをすることができますが、これも香川綾が残した大きな功績です。