今日3月27日は、さくらの日なので!

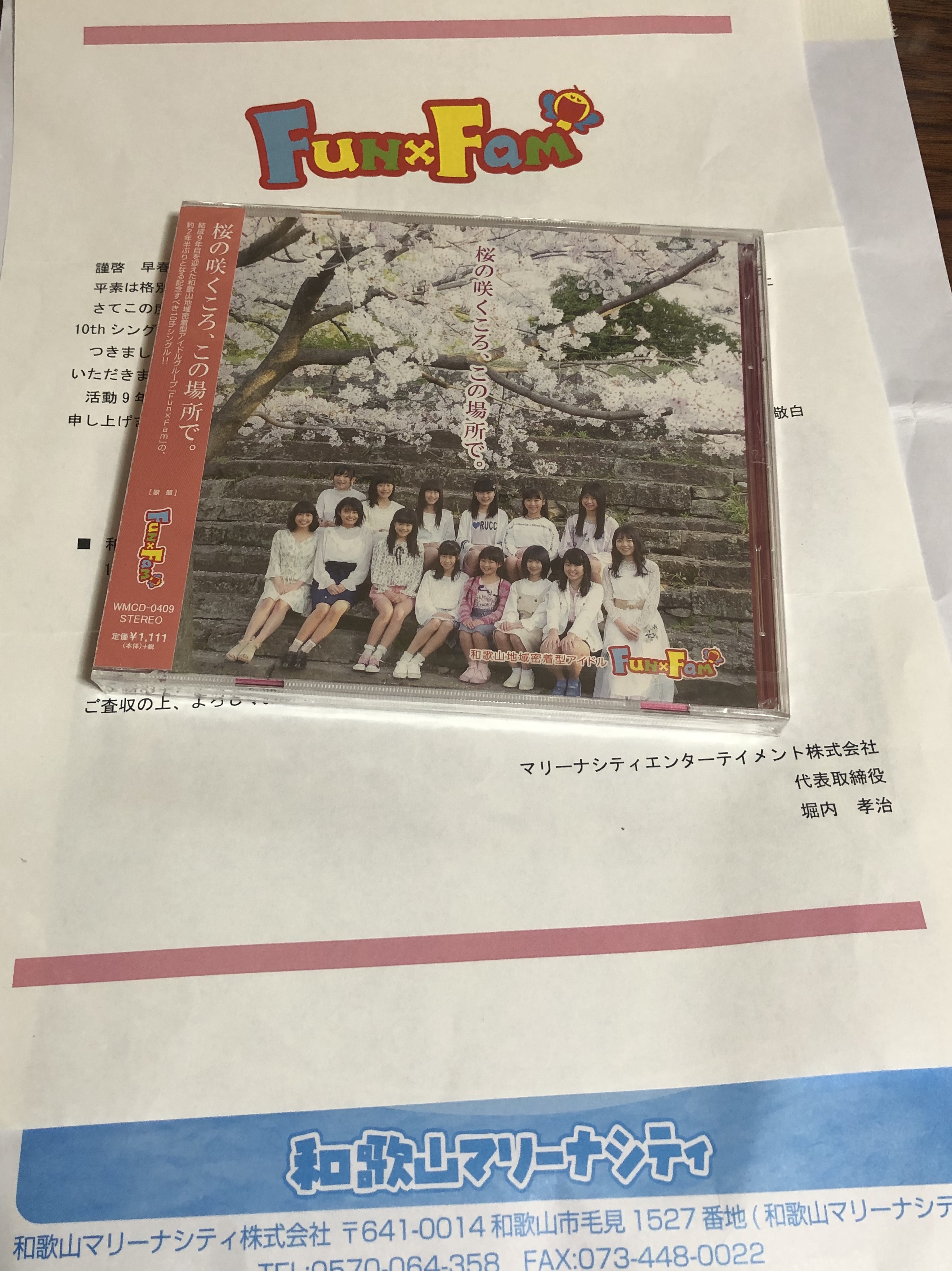

和歌山地域密着アイドルFun×Fam(ファンファン)の10thシングル『桜の咲くころ、この場所で。』 、4月10日発売です!!

まだ発売日前ですが、私はマリーナシティエンターテイメント代表取締役の堀内孝治さんからいただきました!! ありがとうございます!!

初回盤限定の封入特典のフォトカードは、くぅちゃんでした♪

※本ページは広告による収益を得ています。

今日3月27日は、さくらの日なので!

和歌山地域密着アイドルFun×Fam(ファンファン)の10thシングル『桜の咲くころ、この場所で。』 、4月10日発売です!!

まだ発売日前ですが、私はマリーナシティエンターテイメント代表取締役の堀内孝治さんからいただきました!! ありがとうございます!!

初回盤限定の封入特典のフォトカードは、くぅちゃんでした♪

今日3月27日は、さくらの日。

それに間に合わせるということでもなかったのですが、前日の晩にクマノザクラめぐりの動画を公開しました。

YouTubeではじめて顔出ししました。

人前でお話しさせていただくことは時々あるのですが、動画の自撮りはそれとは違った緊張があって、顔がこわばってしまいました。

2019年3月24日に三重県熊野市紀和町でクマノザクラめぐりをして撮影しました。

動画内で話した内容は以下のような感じです。

クマノザクラは去年2018年に野生種の桜としては103年ぶりに発見された新種です。紀伊半島南部、熊野地方に自生します。

熊野地方で自生する桜はこれまでヤマザクラとカスミザクラの2種類と考えられてきましたが、熊野ではヤマザクラが2度咲くということが以前から言われていました。

そのうちの早く咲くほうの桜が去年、ヤマザクラとは区別される新種の桜だということが認められて、クマノザクラという和名が付けられました。

クマノザクラの学名はCerasus Kumanoensis(セラサス・クマノエンシス)。意味は熊野の桜です。英名ではKumano cherry(クマノチェリー)と付けられました。

クマノザクラの特徴としては花の咲く時期が早いことが挙げられます。

クマノザクラは3月上旬から中旬にかけて咲き始めて、ヤマザクラは4月中旬に、カスミザクラは4月下旬に咲き始めます。自生する桜では1番先に咲く桜で、3つの桜は花が咲いている時期が重なりません。だから3月上旬中旬から4月上旬にかけて熊野地方で山に桜が咲いていたらクマノザクラだということになります。

クマノザクラの特徴としては他に、ヤマザクラやカスミザクラに比べてピンク色が濃いことや、花序柄(かじょへい)と呼ばれる花を支える茎の部分が短いこと、葉っぱが小さいことなどが挙げられます。

3月に咲くヤマザクラがあることは熊野に暮らす人なら誰もが知っていることでしたが、去年それが新種として認められました。身近な所にもまだ発見されていないものがあるんだということに驚きました。

クマノザクラについて心配なのは、やはり熊野地方でもソメイヨシノなどの園芸品種の桜が植えられていて、それらの中にはクマノザクラと花の咲く時期が重なるものがあって、交雑が生じて将来的にクマノザクラが減少する可能性があること。

クマノザクラを守るためには交雑の可能性のある桜を植えないということが必要になってくると思います。

【参考】

紀和町クマノザクラめぐりマップ – 道の駅 熊野・板屋九郎兵衛の里

動画は歯車マークの「設定」で、日本語の字幕を表示させることができます。

もし翻訳していただける方がいらっしゃいましたら下記リンクよりご協力よろしくお願いします。

http://www.youtube.com/timedtext_video?ref=share&v=33kPT3jBloU

先日、石川県野々市市に行きました。

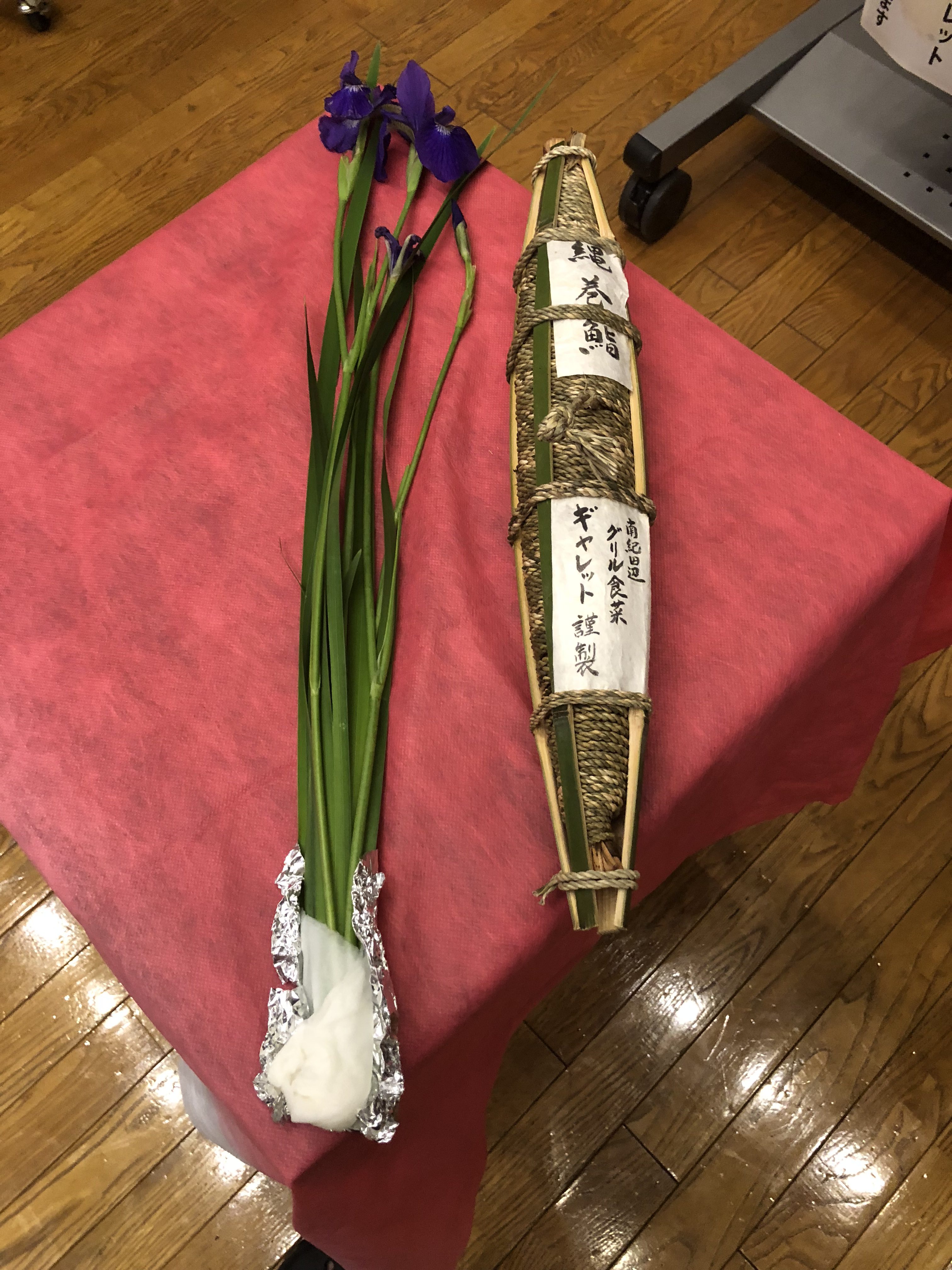

JR特急サンダーバードで最寄駅の金沢駅でお土産を購入。自分へのお土産は、巻鰤(まきぶり)!

漁師の保存食から始まった能登の名産品ですが、南方熊楠が田辺の名物として贈答品に使った縄巻鮨(なわまきすし)に見た目がちょっと似ているなと思って買いました。

こちらが縄巻鮨。昭和10年代後半に失われた幻の鮨で、写真はグリル食菜ギャレットさんによって復元されたもの。

熊楠の大正10年4月9日付の上松蓊(うえまつ しげる)宛書簡に、

四月の『現代』に、幸田露伴氏、紀州田辺に過ぎたるもの二つ、南方熊楠君と日本一美味の鮨とあり。この美味の鮨とは前日差し上げたる縄巻鮨のことと存じ候。

(『南方熊楠全集 別巻1』平凡社、82頁)

熊楠が田辺の名物として推奨し、幸田露伴が「日本一美味の鮨」と絶賛した縄巻鮨。

大正9年頃に1本3円以上した縄巻鮨ですが、いま販売するなら1本1万円だそうです。ものすごく手間隙がかかっています。

ちなみに今回購入した巻鰤のお値段は2000円ぐらいでした。