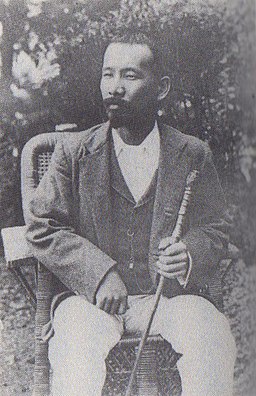

The japanese anarchist feminist journalist, Kanno Suga, hanged in 1911 by conspiration against the emperor – http://core.ecu.edu/hist/tuckerjo/taishowomen.htm, パブリック・ドメイン, リンクによる

本日1月25日は大逆事件で女性としてただ1人死刑執行された管野スガ(かんの すが)が処刑された日。

明治44年(1911年)1月25日のことです。幸徳秋水、大石誠之助ら11人が処刑された翌日に管野スガは処刑されました。29歳の若さでした。

管野スガは明治時代の新聞記者、社会主義者。大阪生まれで大阪や東京で新聞記者をしましたが、いっとき田辺に住んで『牟婁新報』の記者をしていた時期がありました。『牟婁新報』では主筆の毛利柴庵が入獄中には管野が主筆代行も努めました。優秀なジャーナリストであったのでしょう。『牟婁新報』では和歌山県の公娼設置決議に反対する論陣を張ったりもしました。

管野スガの『牟婁新報』の記事を1つ。

▲洋傘持たざりしを悔ゆる程の暖かさ。黄金の華とばかり美しき鈴なりの金柑樹の多きに驚き、蒲公英(タンポポ)、蓮華草(レンゲソウ)の美わしきに見惚れ、白紫とりどりの菫(スミレ)の愛らしさに心をひかされ、桃の花美しきに我を忘れ上秋津の葉枯れし凱旋門に都を偲び、機織る乙女の鄙歌に謂い知らぬ感に打たれ、里を離れ堤を伝い、かくてようよう白竜の滝を見し時の嬉しさ。

須賀子「半日の閑」(『牟婁新報』明治39年3月21日付)

▲奇絶峡とや、げに。されど。

奇なる山、怪なる石、玉と散りつつ流るる水、それらを一々説うんは烏呼(おこ:愚か)なり。何となれば、この記事を掲ぐる本紙はこの勝景の専有主たる、田辺に於いて発行せらるるものなればなり。

須賀子は管野スガのペンネーム。田辺の名勝・奇絶峡がいかに美しい所であったのかが伝わってきます。